2014年にNoism10周年記念公演として初演した、劇的舞踊『カルメン』。

この度、「チェーホフ国際演劇祭」からの招きを受け、2019年5月29日-30日に、Noism版『カルメン』初の海外公演として、ロシア・モスクワで公演を行いました。

「チェーホフ国際演劇祭」は、ロシア・モスクワで初夏に隔年開催される、東欧で最も大きな国際舞台芸術祭のひとつ。

1992年から、2年に1回のペースで、5月中旬から7月中旬の2か月にわたって開催されています。

ディレクターは、ヴァレリー・シャドリン。その歴史において、ピーター・ブルック、ピナ・バウシュ、アリアーヌ・ムヌーシュキン、ロバート・ウィルソン、フィリップ・ジャンティ、鈴木忠志、リン・ファイミン、ロベルト・ストゥルア、オリビエ・ピィをはじめとする、世界の舞台芸術の第一線で活躍する芸術家が、このフェスティバルで公演を行ってきました。

14回目の開催となる今年のチェーホフ国際演劇祭は、2019年5月15日-7月21日の期間で、世界15か国から22の劇団・舞踊団が招聘され、作品を上演しています。

Noismがこの演劇祭に参加するのは、今回で3回目。2007年に『NINA―物質化する生け贄』、2010年にはチェーホフ国際演劇祭との共同制作で『Nameless Poison―黒衣の僧』を上演しています。劇的舞踊『カルメン』は、近年のNoismを代表する作品のひとつとして、国内でも大きな話題となりましたが、海外での上演は今回が初めて。Noism版の『カルメン』がロシアの人々にどのように受け止められるのか、期待と不安と自信と、それぞれが様々な思いを胸にモスクワへと旅立ちました。

会場となったHelikon-Operaは、モスクワ中心街にあります。歴史的な建築物を改築して劇場にしたそうで、舞台や客席のある部分は、かつて中庭だったとのこと!外観は街に馴染んだ黄色、内観は赤いレンガ作りの空間が印象的な劇場です。

Helikon-Opera周辺は劇場街だそうで、徒歩圏内に老舗の劇場がたくさんありました。

近くにはモスクワ音楽院もあり、チャイコフスキー像の奥にある窓からはピアノの旋律が聴こえてきます。街には夜遅くまで開いているカフェも多く、音楽院の学生と見受けられる若者たちが語り合っている風景もよく見かけました。芸術がこのモスクワの街にとって欠かせないものであることが、日常の風景から伝わってきます。

日本とモスクワの時差は−6時間。モスクワは緯度が高いため日が沈むのが遅く夜9時でも日本の初夏の夕方18時頃のような明るさです。

新潟から成田を経てモスクワに到着したのは5月25日の19時頃でしたが、まるで昼過ぎのような明るさで長旅の疲れや時差を感じさせない陽気でした。

その日の深夜には、新潟から約3か月の船旅を経た舞台美術や衣裳を劇場に搬入。

5月26日(日)

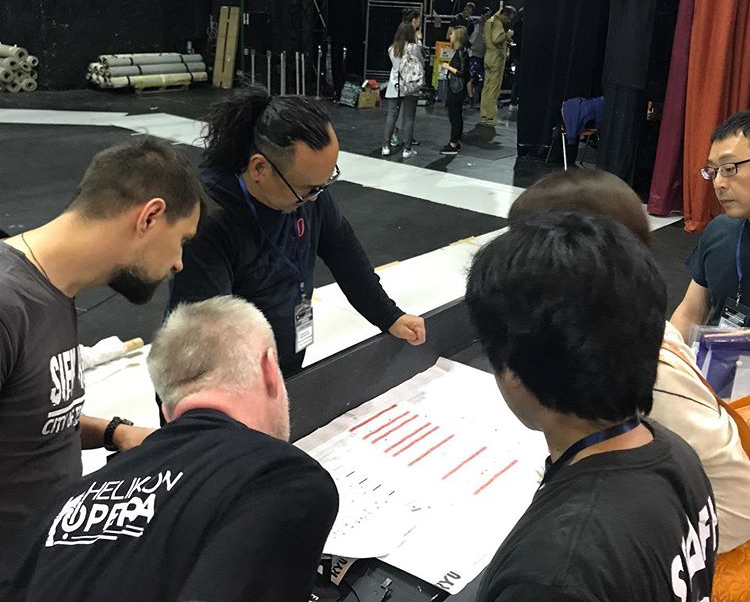

翌朝からは、いよいよ舞台仕込みのスタートです。

現地のフェスティバルスタッフや劇場スタッフと、日本からのツアースタッフがそれぞれ協力しながら、舞台美術、照明、音響、映像、衣裳、同時進行で準備を進めていきます。

日本国内でもそうですが、劇場によって、舞台の環境やルール、スタッフの働き方はそれぞれ。

どれだけ丁寧に事前にメール等で準備のやり取りをしていても、やはりその場で顔を合わせてやってみないとわからないことがたくさんあります。その中で、違いを理解し、お互いに最善の方法を探りながら一つの舞台をつくり上げていきます。

この日は出演者はオフでしたが、昼過ぎにはほとんどのメンバーが劇場に様子を見にやってきて、導線を確認したり、ストレッチをしたりしていました。夜には、新潟を遅れて出発した第2陣の山田勇気とNoism2のメンバーたちも無事にモスクワ到着。

5月27日(月)

この日には出演者も全員揃って劇場入り。舞台リハーサル開始です。

3月初旬に新潟を出発した舞台美術や小道具、衣裳たちとも、3か月ぶりの再会です。日本での公演をご覧いただいた方はご存知だと思いますが、Noism版『カルメン』では、舞台美術の動く壁は非常に大きな役割を担っています。実はこの壁もほぼすべて出演者たちが自ら動かしているのですが、これが結構大変。触れる場所や押すときの身体の重心の取り方等、動かし方にもかなりのコツが必要なのです。

今回のモスクワ公演で初めて出演するメンバーも多く、新潟のスタジオでは仮のセットでリハーサルを行っていたので、実際の舞台空間で美術を動かしながら、舞台全体の見え方、動かし方など細かくチェックし、変更していきます。

Helikon-Operaはその名の通り、普段はオペラを上演する劇場です。

楽屋のある棟や劇場ホワイエには、あちこちにピアノがあり、常にたくさんの劇場付きの歌手の方々が歌の稽古をする声が響いていました。

客席と舞台の間にはオーケストラピットが。

Noism版『カルメン』のストーリーテラーである、学者が執筆を行う部屋は、このオケピの中に作られました。

学者の部屋をぐるりと囲う本たち。

実はこの本、フェスティバルのスタッフで我々の『カルメン』を担当してくれたコーディネーターのイリーナさん個人の蔵書なのです!

中には貴重なチェーホフの短編集も。

学者を演じたゲスト俳優の奥野さんが、チェーホフの短編集を片手にポーズ。

この様子は、現地のTVやフェスティバルのインスタグラムでも紹介されました。

全体での舞台リハーサルを終え、出演者が劇場を出た後も、スタッフたちによる作業が夜まで続きます。

5月28日(火)

この日は昼間に昨日の続きのシーン毎の確認。そして夜には本番通りに行う通し稽古(ゲネプロ)を行いました。

今回、このゲネプロは「メディアコール」として現地のメディア関係者に公開されることになっていたのですが、夕方には続々と記者やカメラマン、TVクルーが劇場に集まってきて、その人数はなんと40名以上。フェスティバルのスタッフも「メディアコールにこれだけ多くの人が取材に来るのはなかなか珍しい」とのこと。

ゲネプロ開始前には、金森の囲み取材が行われました。

「何故『カルメン』を創作しようと思ったのか」という質問はもちろん、「Noismの『カルメン』はバレエやオペラで描かれる『カルメン』とどのように違うのか」、「主人公以外のキャラクターも魅力的だが、それぞれどのように作り上げたのか」など、作品についてより深く踏み込んだ質問はもちろん、Noismのカンパニーとしての特徴やその理念等、様々な質問が投げかけられました。

開演前や休憩中、終演後まで、次々と取材陣が押し寄せ、金森への質問を投げかけます。

中には金森の照明の修正作業終了まで、1時間以上も待ち構えていた新聞記者の方もいらっしゃいました。

メディアコール終了後、現地で長年舞台芸術を専門に取材していると言う記者の方にお話しを伺うと「Noismの『カルメン』はロシアのお客さんも充分楽しめるはず。繊細で柔らかな振付など、日本らしい表現を感じた」とのこと。

また、別のTV局では、「ある人がある人からこんな話を聞いた、という語りの手法は、日本の能の構造を連想させる。それにしてもホセの話は、真実だったのか?ホセはカルメンを本当に殺したのか、それとも、それをそう語ったに過ぎないのか?この作品のフィナーレには明確な答えが与えられていない。いつの時代も情念は万国共通であり、それだけで十分であるはずだ。」という話も。

ゲネプロの様子やインタビューは、ロシアの国営TV、文化チャンネル(CULTURE)と第一チャンネル(THE FIRST)の2局でも紹介されました。

こちらの2局のニュース映像は、インターネットでもご覧いただけます。

▼ロシア国営テレビ Россия Культура(CULTURE)

https://tvkultura.ru/article/show/article_id/345427/

▼ロシア国営テレビ 第一チャンネル(THE FIRST)

https://www.1tv.ru/news/2019-05-31/366095-v_moskve_prohodit_mezhdunarodnyy_chehovskiy_festival

5月29日(水)

いよいよ公演初日。

本番前のリハーサルでは、ゲネプロでの各出演者の反省点、舞台全体を通して見えた修正点など細かくフィードバックし、確認していきます。日本での上演時とは舞台の作りも違うので、モスクワ版として変更になっている演出もたくさんあります。実際の劇場でそれを観たうえで、出ハケの位置やタイミング等も含め、少しずつアジャストし最良の観え方を探ります。同時に、舞台、照明、音響、映像、それぞれで開演ギリギリまで調整が続きました。

いよいよ本番。500席ほどある客席は満席。老若男女様々なお客さんが劇場に詰めかけました。既にチケットは3公演とも完売とのこと。

チェーホフ国際演劇祭は、モスクワでは誰もが聞いたことのある有名なフェスティバルで、「普段はあまり劇場に行かないけど、この演劇祭だけは毎回見るようにしているの」というお客さんもいました。演劇祭ということもあって、舞踊だけでなく、普段から演劇をよくご覧になっているお客さんも多かったようです。

幕が上がると、始めは静かに見守るように集中していた客席も、物語が進むにつれてどんどん熱くなり、一曲ごとに拍手がわいたり、笑い声や驚きの声等の反応がダイレクトにあがっていました。

終演後のカーテンコールは、ほぼ全員がスタンディングオベーション!

終演後はもちろん、休憩中にも、金森や日本人スタッフを見つけて、「こんなところに感動した」「ここが楽しかった」などの感想や質問を直接伝えに来られるお客さんもいらっしゃいました。

終演後には、出演者とフェスティバル関係者による初日乾杯が行われました。

チェーホフ国際演劇祭のゼネラル・ディレクター、ワレリー・シャドリン氏とも、9年ぶりの再会。

「私は多くの芸術家と出会い作品を観てきているけれど、金森さんの才能は素晴らしいもので、世界的にもこのレベルの作品を届けられるようなカンパニーはそう多くはない。」とおっしゃってくださいました。

写真左から、井関、金森、シャドリンさん、コーディネーターのイリーナさん、通訳のアンナさん

5月30日(水)

2日目は、公演前にHelikon-Opera内のWhite Column Hallで、アーティストミーティグが開催されました。

舞台芸術評論家でThe Russian University of Theatre Arts舞台芸術史専攻助教授のAlyona Karasさんをモデレーターに、『カルメン』についてはもちろん、Noismの活動や創作について、金森がいろいろお話しました。

参加したのは、学生、現代舞踊の理論家および実践者等、現地で活動している若者を中心としたメンバーです。

あいにくこの日は昼過ぎから突然の豪雨になり、交通機関が麻痺してしまったため、予定していた参加者が100名近く来られないという残念な事態になってしまいましたが、それでもミーティングには研究者や学生、プレス含め40名以上が集まりました。

参加者からも数多くの質問が挙がりました。作品の話題に限らず、それぞれの国の舞台芸術を取り巻く環境についても触れながら、芸術家・演出振付家として金森が何を見据え、新潟を拠点にどのような活動をしているのか、深く語り合う有意義な場となりました。

こちらのミーティングの模様を撮影した動画が演劇祭のフェイスブックで公開されています。ミーティングは主にロシア語ですが、金森は日本語で答えていますので、内容もお分かりいだけるかと思います。

▼動画はこちら

https://www.facebook.com/chekhovfestival/videos/387565151862402/

▼ミニレポートも掲載されました

5月31日(木)

モスクワでの公演最終日。『カルメン』はこの後決まっている上演の予定は今のところないので、今日でしばらくはこの作品ともお別れです。

それでもなお、本番前のリハーサルでは、前日の公演で新たに見えたものを修正し、より良い舞台を求めて、全員がそれぞれ今でき得るベストの状態に高めていきます。舞台は生もの。一期一会。金森は「お客さんの前に立ってみて初めて見えてくる事が必ずある」と言います。

今日も本番直前まで、細かい修正が続きました。

今回のNoism劇的舞踊『カルメン』は、全3公演すべて完売。

劇場のエントランス付近では、「チケットを持っていたら譲って!」と声をかけている人の姿もありました。

千秋楽は、評判を聞きつけたお客さんが更に多く来場したようで、補助席も20席以上出してのまさに超満席状態。

最終公演は、なかでもお客さんの反応が特に良く、舞台と客席が一体となるような瞬間が何度もありました。

この日も終演後は客席ほぼ全員がスタンディングオーベーション。カーテンコールでは金森も舞台に上がり、温かく力強い拍手をいただきました。

帰り際、スタッフに「よかった!」と声をかけてくれたり、非常に満足した表情のお客さんが多かったことは、光栄でした。「日本人はあまり感情を表に出さないクールなイメージだったけれど、Noismのカルメンはとても情熱的で、あんな風に感情を出すのかと驚き、とても新鮮に感じた」など、さまざまなコメントもいただきました。総じて、観客、メディア、スタッフいずれの方々も、それぞれが「芸術家という存在へのリスペクト」をしっかり持っているのだということを強く感じられたのは、とても大きかったです。

公演翌日、帰国の前に、チェーホフ国際演劇祭のゼネラル・ディレクター、シャドリンさんの事務所に伺いました。

事務所は歴史ある建物で、地下の食堂へ向かう螺旋階段の壁には、これまでにチェーホフ国際演劇祭で作品を上演してきた世界各国の錚々たる演出家・振付家のポートレイトが飾られています。その写真を見ながら、「私たちの大切な同志、友人」と語るシャドリンさんの横顔に、ここで積み重ねてこられた時間の尊さを感じました。そしてそのポートレイトの中に金森の顔を発見し、Noismとして誇らしく思うと同時に、背筋が伸びました。

あらためて、チェーホフ国際演劇祭、劇場関係者をはじめ、今回の公演の実現に尽力し、関わってくださったすべての方にお礼を申しあげます。

日本から応援してくださった皆様も、本当にありがとうございました。

現地の観客やメディアの反応、演劇祭や劇場のスタッフの皆さんとの交流等、非常に手応えを感じることのできる公演でした。

新潟に戻った我々は、再びここから世界に向けて発信すべく、新作のクリエーションを開始しています。

新潟で創った作品が海を渡り、その地に住む方々の協力を得て舞台が立ち上がり、上演され、新たな観客と出会う。すべてはその繰り返し、積み重ねでしかありません。今回の公演を経て一人一人が得たものが、我々Noismの血肉となり、これからの活動や新たな作品を生み出す原動力となります。

そう遠くはない未来に再びモスクワの地で公演ができる日を心待ちに、新潟で邁進いたします。